|

©浩富集團 版權所有 請勿翻印 若網頁無法顯示請點選 連結

|

|

| 台灣財會稅務暨房產議題 | |

| 台版CFC新制 2023年開跑 | |

| 中國財會稅務、法律事務暨房產議題 | |

| 外籍人員個人所得稅新年大禮包來了 | |

| 法律議題 | |

| 真敢開?!抓小雞8小時日薪1千元 勞工局:違反勞基法 | |

| 美國稅務 | |

| 稅務漫談/直接賣房 還是做1031置換? | |

| 財富管理 | |

| 父親債務遠大於遺產 子女拋棄繼承卻遭法院駁回疏忽關鍵一時限 | |

| 總體經濟暨產業議題 | |

| 經濟成長有變數 三產業持續看好 | |

| 新冠加劇財富不平等,99%的人因疫情少了收入,世銀估2022全球GDP僅4.1% | |

| 浩富最新消息 | |

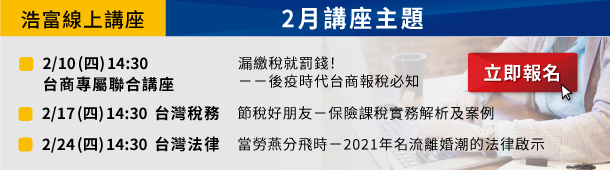

| 浩富二月線上講座,輕鬆掌握財稅會法最新趨勢! | |

|

|

|

在家就能觀看的浩富二月份線上講座來囉! 二月份講座資訊如下:

➤ 台商專屬聯合講座:《漏繳稅就罰錢!── 後疫時代台商報稅必知》

講師: 林佳靜 台灣會計師、吳純怡 台灣律師、李嚴冰 中國會計師、李春蕾 中國律師、鄭亘隆 美國 & 澳洲會計師

簡介:近兩年新冠疫情影響,原先的長途差勤計畫都受到影響,也導致返台成本提高、國際間與兩岸的入境時間與往常不同,在這樣的情況下,如何判定自己的稅務居民身分,就成了一個複雜的問題。本講座由台、中、美三地的會計師與律師們聯合主講,從不同角度切入,幫助您瞭解您的納稅義務。

➤ 台灣稅務:《節稅好朋友-保險課稅實務解析及案例》

講師: 鄭亘隆 澳洲 / 美國會計師

簡介:保險向來是理財規劃、資產傳承的好幫手,但是您對保險相關的稅務知道多少呢?您知道贈與稅、所得稅、所得基本稅額要注意什麼嗎?您現在買的保單要如何移轉或保留,要保人、被保險人、受益人要怎麼規劃,才能既節稅又保障?年金保險如何應用在實務操作?企業也需要注意保險嗎?

➤ 台灣法律:《當勞燕分飛時--2021年名流離婚潮的法律啟示》

講師:邱靖方 台灣律師

簡介:2021年初從福原愛/江宏傑、大S/汪小菲…一路到年底蕾神/宏慌之亂,閒聊八卦之餘,是不是也想了解一下婚姻制度下的遊戲規則呢?例如:寫婚前協議書有效嗎?家事勞動有經濟價值嗎?小孩怎麼照顧等,藉著這些故事跟大家聊聊相關時事背後蘊藏的法律概念,歡迎大家一起參與! |

|

|

| 台灣財會稅務暨房產議題 |

| 台版CFC新制 2023年開跑 |

|

台商要小心了,財長蘇建榮14日在國稅局長交接典禮受訪時表示,依照財政部最新規劃,CFC受控外國公司制度將於2022年底完成法制作業、2023年元旦起上路,台商在免稅天堂地區公司將比照國內企業課稅。 OECD(經濟合作暨發展組織)近期發布最新全球最低稅負制規定,自2023年起針對連續四年間有兩年營收達7.5億歐元(約新台幣240億元)企業集團課稅,若「財報帳上所得」稅率未達15%,企業母公司所在地政府可補課差額稅款。 蘇建榮表示,除CFC以外,我國也緊鑼密鼓規劃調整台版企業最低稅負制AMT徵收率(現行為12%),OECD雖已公布全球最低稅負制規範細節與門檻,但如何落實到我國法制面仍待研究,因此由CFC新制先行,再適度調整AMT徵收率。 我國目前針對台商個人或企業在境外具有實質控制力的外籍公司,若無法掌握具體金流事證、所得來源資料,暫無法規將其納入課稅範圍,只能先以實質課稅原則補課,形同苦無法源。 惟依照立院附帶決議,財部可在2022年報請行政院核定施行台版CFC制度、2023年上路,將我國個人與企業設在BVI(英屬維京)、開曼等租稅天堂上萬個投資架構依法列為課稅對象。 未來台版CFC上路後,個人、企業若持有低稅率國家(營所稅率低於14%)海外公司50%以上股份或重大影響力,國稅局可將該公司帳上獲利直接認列為國內企業或個人海外投資收益。 以台商個人而言,未來海外控股公司帳面收入將依個人最低稅負制計稅,境內外所得扣除每人每年670萬元基本免稅額後,再適用20%最低稅負,若個人最低稅負超過綜所稅額則需補繳差額稅款。 至於,台企在海外的控股公司投資收益,則列入境內營利事業所得適用20%營所稅率。 蘇建榮也表示,財政部下會期力推七大修正法案,包括促參法增列PFI招商方式、關稅法提高違規罰則、菸酒稅法新增加熱菸課稅標準、海關進口稅則調整稅號、所得稅法與遺贈稅法因應信託法修法而修正公益信託規範,另房屋稅條例將「房屋現值10萬元免稅條款」限縮自然人三戶上限與排除法人適用,防堵分割房產避稅。 |

|

【2022/01/15 載自 工商時報】 |

| 浩富解讀 |

|

CFC制度上路已討論許久,台商留意了!上路時間已確定,不論是個人或企業,CFC制度已將在2023年1月1日開始適用,請務必盡快檢視目前的股權架構及交易模式,或找會計師進行健檢,進一步評估是否進行調整或規劃,以減少未來所受的衝擊。 本公司備有專業團隊,隨時掌握各項政策與稅務的更動,為客戶謀求最大的優勢與經營效率,詳洽本公司專業會計師。 |

| Top |

|

| 中國財會稅務、法律事務暨房產議題 | |

| 外籍人員個人所得稅新年大禮包來了 | |

|

中國財政部稅務總局公告2021年第43號文 財政部稅務總局關於延續實施外籍個人津補貼等有關個人所得稅優惠政策的公告 為進一步減輕納稅人負擔,現將延續實施有關個人所得稅優惠政策公告如下: 《財政部 稅務總局關於個人所得稅法修改後有關優惠政策銜接問題的通知》(財稅〔2018〕164號)規定的外籍個人有關津補貼優惠政策、中央企業負責人任期激勵單獨計稅優惠政策,執行期限延長至2023年12月31日。 特此公告。 財政部 稅務總局 2021年12月31日 |

|

|

【2021/12/31 載自 中國國家稅務總局】 |

|

| 浩富解讀 | |

|

在繼12月29日年終獎個稅優惠政策延至2023年底的重磅利好消息出台後,就在剛才,中國財政部稅務總局新鮮出爐《關於延續實施外籍個人津補貼等有關個人所得稅優惠政策的公告》,規定對外籍個人有關津補貼政策,亦延長至2023年12月31日! 但仍有外籍人員對於津補貼政策不甚明瞭,現以Q&A方式整理如下: Q1:外籍個人的津補貼政策,是指在專項附加扣除政策之外的優惠政策嗎? A1:不是。 2018年12月27日,財政部及國家稅務局聯合發佈財稅【2018】164號《關於個人所得稅法修改後有關優惠政策銜接問題的通知》(以下簡稱164號文): 其中第七條規定:「2019年1月1日至2021年12月31日期間,外籍個人符合居民個人條件的,可以選擇享受個人所得稅專項附加扣除,也可以選擇按照《財政部 國家稅務總局關於外籍個人取得有關補貼徵免個人所得稅執行問題的通知》(國稅發【1997】54號和《財政部 國家稅務總局關於外籍個人取得港澳地區住房等補貼徵免個人所得稅的通知》(財稅【2004】29號)規定,享受住房補貼、語言訓練費、子女教育費等津補貼免稅優惠政策,但不得同時享受。外籍個人一經選擇,在一個納稅年度內不得變更。」 也就是說,從2019年起的三年內,作為稅收居民的外籍人員,可以享有在專項附加扣除和津補貼政策中二擇一的權利,但只能是or,不能是and。 Q2:什麼是專項附加扣除? A2:專項附加扣除,是指2019年個人所得稅法對於稅收居民個人工資薪金收入,除了原有的社保及公積金專項扣除之外,新增的可進行扣除的專案即專項附件扣除。 其扣除項目及扣除標準如下圖: Q3:外籍人員的津補貼優惠項目包括哪些呢? A3:外籍人員的津補貼優惠項目,主要包含以下:

Q4:既然津補貼可以實報實銷,對符合稅收居民條件的外籍個人來說,是否選擇津補貼政策比專項附加扣除更合算? A4:這個比較沒有絕對的結論。 不管是國稅發【1997】54號及財稅【2004】29號,都格外強調「稅務機關核准並確認」這一前提,意即對外籍個人提出的上述津補貼優惠政策,只有在稅務機關認可的前提下方可享受。 而稅務機關的核准,首先是基於合理性的判斷。假設有企業為外籍高管申報的個人所得額每月不足1萬元,但申請的房租支出為每月5,000元,以及子女教育、探親費等,加總每月達8,000元,試問,享受如此高待遇的人員,月薪剩餘所得只有1萬元,是否合理? 想必核准的機率會很低。因此,從這個角度來說,無法在第一時間給出何者更為優惠的結論。要比較的話,首先要確定外籍個人目前享受的津補貼是否可以獲得稅務機關的認可。如果津補貼高於專項附加扣除的金額且可以獲得稅務機關核可的話,當然選擇津補貼方式更為有利。 如果您有大陸財稅申報問題,或者補助金申請事宜,請洽HWG中國部門會計師為您解答服務。 |

|

| Top | |

|

| 法律議題 |

| 真敢開?!抓小雞8小時日薪1千元 勞工局:違反勞基法 |

|

撿雞蛋、抓小雞、清理雞舍,1天工作8小時,你認為日薪多少才合理呢?台南東山區有養雞場貼出徵人廣告,老闆開出「日薪1000元」、月休4天的條件,引發網友砲轟!有人說這樣的待遇太低了,連外籍移工至少都有1200、1300的身價,不過,也有人網友表示,南部不少這樣的待遇,屬於老人工,但勞工局表示,這已違反勞基法規定。 位於台南市東出區的養雞場,貼出了徵人告示,在在網路po文,工作內容是撿蛋、抓小雞、環境整理,工作時間從早上7點到下午4點半,總共8小時,日薪1000元,一個月休4天,換算成時薪只有125元,這徵人廣告一貼,引起熱議!民眾:「不夠花,因為還要繳水電、電費、電話費那些,所以不夠花,現在(1天)1千元。」民眾:「現在的物資啊,現在的種種的,1天你1千元可能不夠花吧,現在工資這樣子,也不符合基本工資或時薪嘛,這樣子覺得有點不合理。」 勞工局專員翁政樺:「依照現行的規定,採日薪計者,應以160元的時薪乘上8小時來計算,那麼明年度的話,將會以時薪168元乘以8小時來計算,每月僅休息4日的話,恐會涉及到違反勞動基準法。」撿蛋、抓小雞、清理雞舍,1天8小時,日薪只有1千元,月休4天,勞工局說,不論是薪資及休假方式,都已違反勞基法規定。 |

|

【2021/12/31 載自 TVBS新聞網】 |

| 浩富解讀 |

|

勞基法第21條第1項規定,勞工的工資不得低於基本工資,而基本工資的數額依照同條第2項規定,基本工資由勞動部基本工資審議委員會擬定後,再報請行政院核定,目前基本工資已從新聞中的160元調升至168元(111年1月1日起實施),另外目前勞基法上沒有所謂的「日薪」制,所以實際上就算約定按日計酬也是要以實際工作時數乘以每小時168元計算工資。 若有任何勞動法相關問題,均請洽浩富專業法律團隊。 |

| Top |

|

| 美國稅務 |

| 稅務漫談/直接賣房 還是做1031置換? |

|

讀者問:我準備在2022年3月出售紐約的房子,售價約為120萬元,房產經紀提成4%。我是在2012年以70萬元的價格購買了這所房子,首付為30萬元,現在抵押貸款餘額約為29.5萬元。我計畫工作到2022年底,然後搬到另一個免稅或州所得稅很低的州,購買一套住房,還有另一套用於出租。2023年我計畫開房車旅行,不工作,所以收入來源只有出租收入。

豁免額 僅適用於自住房 回答如下:你可以享有25萬元豁免額,只要滿足過去五年擁有產權並作為主要居所(Main Home)住滿兩年的條件,這裡的兩年不必連續,也不必同期,比如居住了一年後將房屋出租,出租三年後收回再自住一年,其後再出售,同樣符合免稅規則。五年期是在售出後用來計算自住的時間長短,並不意味著必須要持有房屋滿五年,賣出時也不必非得自住,即便當時在出租也無妨。豁免額僅適用於自住房,納稅人每兩年可享受一次。 資本利得需要上稅,虧損則不予扣除。你在計算盈虧時,是用賣房售價(Sale Price)減去售房開支(Selling Expenses)和調整後成本得到資本利得或虧損,調整後成本為原始成本(Basis)和成本調整之差(Basis Adjustments)。售房開支包括中介佣金(Commissions)、律師費、廣告費、為買家墊付的貸款費用。原始成本包括房屋買價、過戶費、裝修費、修繕費。出售符合條件的自住房還要減去25萬(夫妻50萬)豁免額,投資物業沒有豁免額優惠。 房屋費用通常包括日常費用(operating expenses)和資本支出(capital expenditures),判斷標準是看該支出是為近期帶來利益還是為今後若干年帶來利益。前者包括你在家庭辦公室「費用化」扣減的維修保養費等,後者則包括房屋購買後添置大件家具或設備的費用、對房屋結構進行改造的裝修費用(比如地板、門窗、牆漆)。你要區分日常維修(repairs)和裝修改造費(improvements),未使用的資本支出可以在售房時計入成本調整。之前享受房屋折舊(Depreciation)抵稅,那折舊部分必須作為「成本調整」在售房時加回(Recaptured Depreciation)。 投資物業 才可同類置換 新購自住房並不能抵消出售舊自住房的資本利得稅,只有投資物業之間才可以進行「同類置換」(1031 exchange)。如果新房地產的價值高於舊房地產的價值,只要滿足在賣掉後的45天之內書面確認所置換的房地產,180天內完成交割(不可延期)的話,原投資用房處置的資本利得即可遞延。你可以不斷置換,直至最後一套物業出售後方才繳納資本利得稅。如果你新的房產價值少於舊的房產價值,那麼只能有等於或者少於新房產價值的部分可以被置換,多餘的部分則算為補價(現金)。如果房產出售產生虧損,既無法得到退稅,也無法沖抵其它資本盈利。 資本利得稅(Capital Gain Tax)有別於所得稅(Income Tax),持有一年以下資產的短期資本利得按普通所得稅率徵稅。但持有資產超過一年,則適用更優惠的長期資本利得稅率(0%-15%-20%),這取決於你的收入水平。高收入納稅人(夫妻超過25萬元,個人超過20萬元)還有3.8%「淨投資所得稅」。如果不做1031置換,建議在收入較低的2023年而不是2022年出售。 |

|

【2022/01/16 載自 世界新聞網】 |

| 浩富解讀 |

|

本篇重點如下:

浩富集團具有多年專業美國稅務經驗的執業會計師,可協助您符合各項稅務規範。 |

| Top |

|

| 財富管理 |

| 父親債務遠大於遺產 子女拋棄繼承卻遭法院駁回疏忽關鍵一時限 |

|

財政部高雄國稅局表示,如果繼承人有未成年的直系血親卑親屬,像是未成年子女、孫子女等,除原本的50萬元減稅額度外,可依其年齡距屆滿成年年數,每年加扣50萬元。 我國2021年遺產稅免稅額仍為單件1,200萬元,贈與稅的免稅額則為每人每年220萬元。 而遺產稅六大扣除額為配偶扣除額493萬元、直系血親卑親屬扣除額每人50萬元、父母扣除額每人123萬元、重度以上身心障礙特別扣除額每人618萬元、被繼承人扶養之兄弟姊妹或祖父母扣除額每人50萬元、喪葬費扣除額123萬元。 若遺產淨額5千萬元以下適用10%稅率;超過5千萬元、低於1億元則適用15%;超過1億元適用20%。 但依遺產及贈與稅法第17條第1項第2款規定,繼承人為直系血親卑親屬者,每人可從遺產總額中扣除50萬元,等於是基本的減稅額度。如果是未成年者,還可按其年齡距屆滿成年之年數,每年加扣50萬元。但親等近者拋棄繼承由次親等卑親屬繼承者,以拋棄繼承前原得扣除數額為限。 舉例來說,若王先生在2021年過世,留下配偶與一名十歲未成年子女,該名未成年子女的直系血親卑親屬遺產扣除額為550萬元,包括基本的50萬元;還有因屆滿成年20歲尚有十年、每年可加扣除50萬元,可多加扣除500萬元。所以申報遺產稅時,該未成年子女可適用直系血親卑親屬遺產扣除額為550萬元。 高雄國稅局也提醒民眾,因民法第12條於今年1月13日修正,法定成年年齡由滿20歲下修為18歲,並訂於2023年1月1日施行,屆時發生繼承案件,未成年者每年加扣扣除額年數只能計算至18歲。 舉例來說,若陳先生在2023年過世,留下配偶與一名十歲未成年子女,該名未成年子女的直系血親卑親屬遺產扣除額為450萬元,包括基本的50萬元;還有因屆滿成年18歲尚有八年、每年可加扣除50萬元,可多加扣除400萬元。所以申報遺產稅時,該未成年子女可適用直系血親卑親屬遺產扣除額為450萬元。 |

|

【2021/09/22 載自 工商時報】 |

| 浩富解讀 |

|

在計算遺產稅時可多加留意扣除額計算,以免影響自身權益! 除需留意至2023起,因民法修法而影響未成年扣除額之計算外,免稅額及各項扣除額每年亦會隨著物價指數波動而有所調整,應注意最新之公告。 近期公告,自2022年起,遺產稅免稅額由1200萬元調整為1333萬元,扣除額之金額維持不變;每年的贈與額度也從220萬調升至244萬元,民眾可多加利用。 本公司備有專業團隊,隨時掌握各項政策與稅務的更動,為客戶謀求最大的優勢與經營效率,詳洽本公司專業會計師。 |

| Top |

|

| 總體經濟暨產業議題 |

| 經濟成長有變數 三產業持續看好 |

|

根據中研院經濟所統計,台灣去年GDP成長主要來自於投資和出口,投資成長14.85%,出口成長10.99%,佔GDP比重最大宗的民間消費僅成長0.05%,幾乎沒有成長。 疫情影響力大於一切 中經院陳明郎說明,最主要是出口連結於投資,拜美中貿易戰、中國政府打貪之賜,加上疫情影響,刺激台商回台投資,投資項目集中在高科技產業,高達五兆的投資金額中,台積電佔將近一兆,帶動相關產業的資金湧入台灣。 出口部分,主力來自於高科技電子產品居多,延續2020年,遠距商機仍是重中之重,分區上班、在家工作及在家學習成為新常態,平板、筆電、手機等科技產品銷售暢旺,基本上除了記憶體之外,裡面的晶片幾乎由台積電代工,這些晶片都是高單價產品,由航空運輸並無塞港問題。 在各國陸續施打疫苗的進度下,原本預估今年疫情會比去年減緩,預估今年民間消費年增率5.27%,成為今年經濟成長的火車頭。 陳明郎認為,觀光、餐飲影響內需甚鉅,交通、食宿、精品等消費都涵蓋其中,過去一年的悶經濟,民眾口袋有錢,今年可望有報復性消費,原本樂觀看待今年中邊境解封,國外人士來台旅遊可拉抬民間消費力,但在Omicron變異病株傳染力高於Delta,年中是否能控制一切仍有變數。 台灣近期感受到通膨壓力,2022年消費者物價指數(CPI)2.01%(主計處預估值1.98%),中研院經濟所預估今年略為上升到2.04%(主計處預估值1.61%),主要原因是美國通膨來到6.8%(2022年11月),美國是大宗物資出口國,加上疫情Omicron的不確定因素,美國通膨未解,台灣通膨也很難解套。 成本轉嫁 結構性通膨 「美國經濟太好了,好的不得了」,陳明郎說,美國去年GDP來到3~4%,對於三.五億人口這麼龐大的經濟來說,算是非常暢旺,由於需求強勁,就業率攀升,缺工嚴重造成工資上漲,廠商成本墊高,不得不將新的成本負擔轉給消費者,加上塞港問題,供應鏈紊亂未得到充分解決,而導致物價上揚。 陳明郎認為,此次通膨為「結構性通膨」,由於薪資、原物料上漲而導致物價上漲,絕非1970年代的「停滯性通膨」,1970年代的通膨是因為越戰之後,美國經濟衰退,失業率攀高而造成物價上揚,與今日美國經濟大好的情況迥異,預計在一、兩年內,疫情緩解、供應鏈紊亂獲得解決,經貿恢復正常秩序,消費者物價指數CPI應會回到正常的水準。 美國今年經濟持續暢旺 再來,過去美國政府採用凱因斯政策,試圖以印鈔票解決通膨問題,現在的美國政府知道如何以利率控制貨幣供給,除非穀物歉收,正常情況下升息即可抑制通膨。 陳明郎強調,美聯儲已釋放今年升息三次的訊息,加上QE縮減購債,貨幣供給開始緊縮,今年通膨應不會持續攀升,最多維持跟去年一樣在6%,或略為下修到4%。 美國去年經濟高成長,是因為反映前(2020)年基期較低,基本面回彈,整個經濟體動起來,升息會使美國股市稍微回落,進入盤整階段,但科技、生技醫藥等產業基本面強勁支撐,美國今年經濟仍持續暢旺。 美聯儲升息對全球經濟產生的影響,陳明郎說明,美國現在利率很低,趨近於零,假設今年升息四次,一次升一個基準點,一年升息1%,如果一次升一.五個基準點,一年也才升息1.5%,其實沒有想像中的嚴重。 基本物價控制在可接受水準 唯一要注意的是,美國升息,美元轉強,台幣升值壓力變小,有利台灣出口,然若台灣對美國出超多,是一個升值的壓力,屆時,美元兌台幣匯率孰強孰弱,得看哪邊的力道較強。但可以肯定的是,美元轉強,全球資金會往美國流動,有利企業到美國置產,美國可靠國際資金(資本帳)彌補匯率及貿易的虧損(經常帳)。 美國預告今年升息三次,台灣央行可能因為物價上漲,跟進升息一、二次,讓基本物價控制在可接受的水準,以減少民眾抱怨。 「利率升,匯率就漲,匯率漲,物價就會跌」,因為利率變高,有貸款的民眾要多付出利息,購買能力降低,需求邊際就會遞減,例如,千萬貸款,利息從1.5%升到1.8%,每個月貸款利息支出增加三千元,一年增加近三萬六千元,有房貸的家庭或年輕首購族,必要做好資金規劃。 半導體、生醫、金融 持續看好 美國是世界第一大經濟體,占全球消費25%,中國大陸位居第二,佔15%,2022年中國GDP成長6.5%,相較於2020年成長已經放緩,市場認為,經濟下行原因與疫情反撲有關,去年度中國許多大城市包含西安、鄭州、天津、珠海都實施強制封鎖,中國對疫情的清零政策,可能對全球供應鏈造成影響。 對於全球資金緊縮的態勢,中國政府反其道而行,仍處以寬鬆的貨幣政策,避免在冬奧來臨前的關鍵時刻經濟崩潰。陳明郎認為,明年度中國經濟成長若持續放緩,多少會因為供給短缺而導致物價上漲,但以目前中小企業在東南亞各國有廠,能彈性應對需求,物價上漲不致太過嚴重。 針對今年的投資市場,由於台幣及美元相對其他貨幣強勁,陳明郎建議,企業可趁此機會進行海外併購,加強供應鏈布局,以產業端來看,半導體、生技醫藥、金融延續去年榮景,仍持續看好,投資人可多加留意。 |

|

【2022/01/21 載自 理財周刊】 |

| Top |

| 新冠加劇財富不平等,99%的人因疫情少了收入,世銀估2022全球GDP僅4.1% |

|

在2022年的顯著反彈後,世界經濟邁進2022年的前景將會較為黯淡。世界銀行(World Bank)在年度報告中預測,全球經濟成長率在今、明兩年將持續下滑,而這對貧窮國家與新興經濟體的打擊將會更加龐大及深遠。貧富差距持續惡化,已成為國際共同應對全球性風險的一大阻礙。 在世界經濟論壇(WEF)的視訊年會起跑前夕,國際非政府慈善組織「樂施會」(Oxfam International)再度發表報告,檢視全球日益嚴重的貧富不均情況。這份報告指出,在肆虐全球的新冠肺炎疫情將1.6億人口推入貧窮線下時,全球前十名首富的資產總金額,在疫情間增加了一倍。 包括亞馬遜(Amazon)創拜人貝佐斯(Jeff Bezos)、特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)與Meta執行長祖克柏(Mark Zuckerberg)等全球前十首富的財富總額,從7000億美元(約新台幣19.5兆元)暴增到1.5兆美元(約新台幣41.8兆元)。 與此同時,全球99%人口的收入,卻因疫情動盪而下降。樂施會執行董事布赫(Gabriela Bucher)生動描述,「即使這10位全球首富明天就失去99.999%的財富,他們依舊比世上99%的人口富有。」 樂施會分析,全球大眾齊心防疫的成果,並沒有平等地嘉惠到每一個人。科技公司與莫德納、BioNTech等藥廠執行長賺進大筆收入,但許多前線醫護人員、超商員工與快遞員,並沒有獲得與高風險的工作內容相匹配的收益。這份《不平等的殺戮》(Inequality Kills)報告因而抨擊,「這正在撕裂我們的世界。」 經濟復甦速度不一,發展中國家落後幅度恐擴大 根據世界銀行及世界經濟論壇在1月11日發布的兩份年度報告,這樣的境況似乎只會加劇,難以看見改善的曙光。在年度《全球經濟展望》(Global Economic Prospects)報告中,世界銀行預測,2022年全球經濟成長率將從去年(2022)的5.5%大幅放緩到4.1%,2023年甚至僅3.2%。 美國、歐元區與日本等已開發經濟體的經濟成長率,在今、明兩年預估僅有3.8%及2.3%。但這已足夠在兩年間,將其經濟產值及投資帶回到疫情前的水平。相較之下,開發中國家與新興經濟體在經濟成長率同樣下滑時,到了2023年,經濟產值預期會較疫情前更低4%。 在變種病毒帶來的不確定性、與通貨膨脹等種種考驗中,世界銀行行長馬爾帕斯(David Malpass)指出,日益擴大的不平等落差,是最令他擔憂之處,這種體制內的不平等,也最難以改善。 由於貧窮國家應對疫情衝擊、供應鏈擾動及通貨膨脹的能力較為薄弱,振興經濟的腳步也會走得比更強大、多元的經濟體來得慢。如此一來,貧窮國家的經濟表現落後幅度也會愈來愈大。 不僅收入不均,通膨帶來進一步衝擊 馬爾帕斯表示,「現實是,新冠肺炎疫情與經濟停工依然帶來重大損失。在貧窮國家尤其如此。」 富裕國家在疫情間的補貼及貨幣政策推升了通貨膨脹,目前包括美國在內的央行,準備透過升息來阻止通膨持續惡化。但是,升息也將會衝擊體質較弱的經濟體,尤其是那些在發展中國家的小型初創企業。這也表示,許多新興與發展中經濟體將在經濟復甦還不完全時,就因通膨壓力而被迫縮減經濟補貼政策。這對於國內的中低收入工作族群影響尤大。 這種不平等的狀況不僅體現於收入層面。《全球經濟展望》報告更在疫情間觀察到,無論是疫苗獲取與施打、教育與醫療資源、女性與低技能工作機會的損失範圍上,不平等的情況都更加惡化了。 不平等落差威脅全球協作效能,惡化氣候風險 全球發展不均的境況,最終也會為全世界的每一個人帶來更高的風險。在世界經濟論壇的《2022全球風險報告》(Global Risks Report 2022)中便指出,疫後經濟復甦的步調落差,將使得各國在面對氣候變遷等全球性的風險時,變得更難以協作。 這份報告調查了全球近1000名風險專家及全球政商領袖們的意見,分析他們眼中短、中、長期的關鍵風險。結果顯示,雖然目前Omicron變種病毒擴散迅速,但是與長期性的氣候挑戰相比,後者更令人憂心。 打擊氣候變遷行動未果,是未來十年間最引人關注的全球性風險。77%的受訪者認為,國際性的氣候行動要不是根本還沒開始,就是還處於早期階段。普查中,只有不到16%的受訪者對世界前景感到樂觀。 各國脫離疫情威脅的速度、程度不一,也代表各國的優先事務及可以採取的政策也將存在落差。這對於亟須國際合作的氣候戰役來說,並不是個好消息。畢竟,對於那些較遲獲得疫苗、施打過程顛簸的國家來說,光是要凝聚醫療資源應付疫情考驗,消弭國內數位落差,並在供應鏈整合潮中重新找到自己的定位,就已經相當辛苦了。 不過,疫情間累積的經驗,可望為存活下來的人提供寶貴的教訓,培養應對未來挑戰的韌性。隨著全球對收入不均的負面影響有更廣泛的認知,或許改善的希望也在醞釀之中。 |

|

【2022/01/18 載自 遠見雜誌】 |

| Top |

|

|